Von der Spätantike bis zur Frühen Neuzeit

Der Untergang des Römischen Reichs

Bevor wir uns mit der Geschichte des Biers und der Hopfenkultivierung im oben genannten Zeitraum beschäftigen, wollen wir einen kurzen Überblick über die geopolitischen Veränderungen in den ersten Jahrhunderten des neuen Jahrtausends machen.

Diese ersten Jahrhunderte werden geschichtlich oft als "Dunkles Zeitalter" bezeichnet. Das römische Imperium war zumindest in seinem westlichen Herrschaftsgebiet von einem zunehmenden Zerfall gekennzeichnet. Innere Spannungen in den Führungsstrukturen schwächen die Verteidigungsbereitschaft nach Außen. Dabei wurden die Grenzen des Reiches zunehmend von aus dem Osten kommenden Völkern bedroht, die schließlich bis tief in das Reichsinnere vordrangen und eigene, wenn auch oft nur kurzlebige, Herrschaftsgebiete begründeten. Verstärkt wurde die Schwächung des Reiches durch den Einfall eines Reitervolkes, welches die Historiker mit "Hunnen" bezeichneten.

Ein gewisser Endpunkt dieses für das weströmische Imperium schließlich den Untergang bedeutende Zeitalter war die Entscheidung Kaiser Konstantins im Jahre 324 die Verlagerung der Kaiserresidenz in die griechische Kolonie Byzanz, die Konstantin im Folgenden zur Kaiserresidenz ausbauen ließ und "Konstantinopel" benannte.

Ein weiteres Ereignis, das von Konstantin ausging, sollte in den folgenden Jahrhunderten Politik und Kultur der Gebiete des früheren römischen Imperiums prägen: Konstantin bekannte sich nach einer siegreichen Schlacht an der Milvischen Brücke zum Christentum: "Er soll eine Vision mit einem am Himmel erscheinenden Kreuz gehabt haben", so die Überlieferung. Die wahren Gründe für seine Konvertierung seien dahingestellt. Für das junge Christentum, bislang von Verfolgung und oft drakonischen Strafen bedroht, bedeutete das Konstantinische "Mailänder Toleranzedikt", dass es sich folgend erfolgreich ausbreiten konnte.

Das Christentum wird nun für Jahrhunderte als religiös-geistliche, wie auch politische "Struktur" im Weltgeschehen eine bedeutende Rolle spielen.

Der Aufstieg des Frankenreiches zur europäischen Großmacht

In die von den Römern verlassenen Gebiete des westlichen Reichsteils drangen germanische Stämme ein, die neben einem reinen Landbesitz auch kurzlebige Herrschaftsstrukturen aufbauten. Eine Ausnahme zu dieser historischen Instabilität des früheren, weströmischen Reiches, bildete das Reich der Franken. Das entstehende Frankenreich sollte dann den Kern zweier Mächte bilden: Frankreich und das Heilige Römische Reich Deutscher Nation.

Die Ausbreitung und Stabilisierung des Frankenreiches konnte sich dabei auch auf die Verbreitung des Christentums stützen, nachdem der Frankenfürst Chlodwig - ähnlich Konstantin - nach einer gewonnen Schlacht gegen die Alemannen, sich im Jahre 507 zum Christentum bekannte. Manche Historiker sehen in dieser Hinwendung allerdings auch vor allem machtpolitische Erwägungen.

Stabilisierend auf das Reichswesen dürfte auch die Tatsache gewesen sein, dass die Macht und der Machtwechsel von den Merowingern zu den Pippinischen Karolingern "unblutig" verlief. Die Verwaltung der westlichen Landteile des entstehenden Staates erleichterten die Infrastrukturen, die durch die römische Besatzung aufgebaut wurden. Der Osten, des noch unerschlossenen "Germanien" besiedelte man - oft nach siegreichen Schlachten gegen die einheimischen Stämme - mit Franken, die man auch als „Bauernkrieger“ bezeichnet. Der Osterschließung folgte dabei die Christianisierung, die mit Kloster- und Bistumsgründungen vorangetrieben wurde.

Klöster und Königspfalzen als Zentren der Reichsverwaltung

Nach diesem Exkurs in die politischen, geografischen, wie sozialen Verhältnisse des frühen Mittelalters wollen wir uns nun jetzt wieder unserem Themenbereich der Bierhistorie und der Hopfenkultivierung zuwenden.

Die merowingischen und karolingischen Herrscher verfügten über keine zentrale Einrichtung, von der aus sie das Reich verwalteten. Vielmehr zogen sie von "Wohn- und Aufenthaltsstützpunkten“ aus durch die Landesteile und residierten in ihren 'Pfalz' genannten Unterkünften. Ergänzt wurde das System der Pfalzen durch sogn. "Königsgüter". So entstand im ganzen Reich mit der Zeit fortschreitend gegen Osten ein dichtes Netz an Pfalzen und Königshöfen. Beide Einrichtungen dienten neben den Zwecken der Machtausübung des Regenten auch der Versorgung des meist zahlreichen Trosses, einschließlich der Pferde. Die Gehöfte dienten einmal dem Anbau von Nahrungsmitteln, andererseits verfügten sie zudem auch über die notwendigen Einrichtungen von Küchen, Bäckereien, Lagerflächen und eben auch Brauereien für die tägliche Versorgung der Bewohner.

Die Karolingischen Königsboten

Das schon von den Merowingern eingeführte Kontrollsystem der Königsboten "missi dominici regis" wurde unter Karl dem Großen vervollständigt. Die fränkischen Königsboten kontrollierten das fränkische Königsgut, stellten Loyalität und Rechtgläubigkeit des fränkischen Adels gegenüber der Krone und Kirche sicher, überprüften die Wirtschaftsleistungen der Fronhöfe und überwachten die Verkehrswege 1.

Dabei wurden die Königsboten in Naturalien - sprich Waren - entlohnt:2

- täglich 20 Brote

- zwei Frischlinge,

- ein Ferkel oder ein Lamm,

- zwei Hühner und zehn Eier,

- ein Maß Getränk,

- Salz und Gartenkräuter

- Fische, so viel er fangen kann

Ob es sich beim dem "Getränk" um Wein oder Bier handelt, bleibt offen. Möglicherweise galten die gleichen Regularien wie bei den Klöstern: wer Weinberge besitzt, bezahlt in Wein, andernfalls in Bier.

Hopfen in "Capitulares de villis" von Karl dem Großen

Um die Jahre 800/810 (eine genaue Datierung ist umstritten) wurden, wohl aus dem Umfeld Karl des Großen, die "Capitulares de villis" erlassen, als Bestandteile vorbildlicher Musterwirtschaften. So schreiben sie die Dreifelderwirtschaft (Kapitel 37), den Weinbau (Kapitel 8), die Obstpflege (Kapitel 70) und bspw. die Zucht von Haustieren (Kapitel 58) vor. Im 70. Kapitel werden dabei rund 73 Nutzpflanzen, Heilkräuter und Obstbäume genannt; Hopfen ist dabei nicht aufgeführt. Von Historikern wird dazu das Argument angeführt, das Brauen von Bier, damit der Gebrauch von Hopfen spiele in den Erzeugnissen der Kronwirtschaft eine untergeordnete Rolle. Dieses Argument kann aber nicht überzeugen, denn Brauereien sind in der Anlage der Versorgungseinrichtungen ebenso wie z. Bsp.: Bäckereien stets aufgeführt.

Auch wenn die genaue Anzahl der Krongüter und Pfalzen nicht ermittelt werden konnte, waren sie doch über das ganze Reich verteilt und für eine beträchtliche Menge von Verpflegung zuständig und dazu zählte neben Wein eben auch Bier. Eine mögliche Erklärung könnte sein, dass im Zeitraum der Entstehung der "Capitulares de villis" der Hopfen als geeignete Bierzugabe tatsächlich noch nicht erkannt wurde (Vgl. Hopfengabe im Bier).

Kloster St. Gallen - geistliches und kulturelles Zentrum

Als Kloster werden Anlagen bezeichnet, in denen Mönche und Nonnen leben, um im Sinne des christlichen Glaubens zu leben. Die Klöster zur Zeit des Mittelalters spielten aber neben ihrer christlichen Aufgabe auch eine bedeutende Rolle im kulturellen, wie sozialen Leben der Zeit. Dies zeigen bspw. die baulichen Anlagen des Klosters St. Gallen. In einem Lageplan aus dem Jahr 814 sind neben den Stätten zur religiösen Auslebung (Kirche, Klausur, Dormitorium und Refektorium) auch weltliche Einrichtungen aufgezeichnet: Bibliothek und Schreibsaal, Schule, Hospital, Pilgerherberge und Unterkünfte für Arbeiter und Handwerker, Werkstätten, sowie Gästezimmer für hochrangige Gäste.

Hinzu kommen Einrichtungen zur Versorgung der Bedürfnisse der Klosterinsassen sowie Gäste-Reisende wie Pilger. Dies waren ein Klostergarten, Stallungen für Pferde, Vieh und Geflügel, drei Bäckereien und fünf Küchen, wie auch drei Brauereien.

Die Brauereien im Kloster St. Gallen

Der genannte Klosterplan zeichnet drei Brauereien auf. Die Braustätten bestanden dabei aus jeweils einem Sudraum, einem Gär- und Kälteraum. Lagerräume für Bier fehlen dabei. "Die [Lagerräume] wurden erst im 12. Jhd. gebaut. Bis dahin wurde das Bier frisch getrunken, wie es aus dem Gärbottich kam"3. Alle drei Brauereien hatten einen gemeinsamen Getreidespeicher. Dort wurde das Getreide gedroschen und das Grünmalz bereitet. Ein Lagerraum für Hopfen fehlt in diesem Plan aus dem Jahr 814. Das lässt die Schlussfolgerung zu, dass erneut bewiesen ist, dass Hopfen zu dieser Zeit noch nicht als Brauzugabe verwendet wurde.

Drei Brauhäuser - Drei Biersorten4

Bier und Wein für Mönche und Nonnen

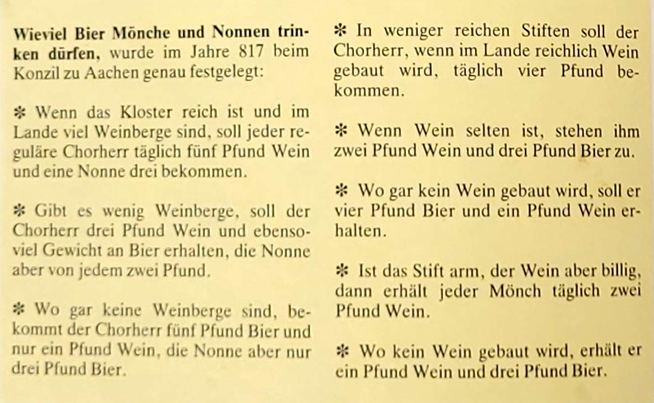

Die Zuteilung von Wein und/oder Bier war wohl von Kloster zu Kloster unterschiedlich. Im Konzil zu Aachen 817 wurde die Zuteilung genau geregelt. Dabei ist verwunderlich, dass sich ein Konzil (bei welchem in der Regel bischöfliche Lehren und Ämter besprochen werden) sich mit dem leiblichen Wohlbefinden der Klosterbewohner befasste.

Die Zuteilung lautet:5

Warmbier zum Frühstück

In den schnell wachsenden Städten der frühen Neuzeit war die Hygiene ein großes Problem. So wurden die Latrinen in Nürnberg nur im Winter entleert und die reichen Patrizier zogen im Sommer in ihre Schlösschen im Reichswald. Das größte hygienische Problem war sauberes Wasser: Die Brunnen waren von den Abwässern verunreinigt oder man bezog das Wasser aus Flüssen oder Bächen, in welche das Abwasser eingeleitet wurde. So ergab es sich, dass Bier - abgekochtes Wasser - ein gesundes Getränk war, vor allem für die weniger wohlhabende Schicht, denn Wein war teuer.

Um früh morgens vor der Arbeit ein warmes Getränk zu haben Tee und Kaffee waren noch unbekannt braute man eine Art Dünnbier. Es war mit dem billigeren Hafer angesetzt und gekocht. Zur Verbesserung des Geschmacks wurden wohl Kräuter oder Gewürze zugesetzt. Bekannt in der Literatur sind die vor allem in Norddeutschland verbreitet, gebrauten „Grut, Gruit oder Gagel“ Biere. Nach Kochen und kurzer Gärung wurde dann das Warmbier frisch getrunken. Bemerkenswert in diesem Zusammenhang ist, dass Hopfen als Zutat nicht erwähnt wird, obwohl er zu dieser Zeit als Brauzugabe bekannt war und auch in Norddeutschland angebaut wurde.

Vom Hausbrauen zum Braugewerbe

„Wenn von der Bierbrauerei der damaligen Zeit [Anm.: Mittelalter bis frühe Neuzeit] die Rede ist, so darf man natürlich nicht glauben, dass dieselbe bereits ein besonderes Gewerbe war; es braute vielmehr jeder der wollte und wann und wie er wollte“ 6. Das Hausbrauen in den Städten barg dabei große Gefahren, denn es wurde oft auf offenem Feuer gekocht und die Häuser zu dieser Zeit waren - bis auf Ausnahmen - aus Holz gebaut. Verheerende Brände in den engen Straßen und Plätzen waren daher eine stete Gefahr. So fielen 1298 bei einem Stadtbrand in Straßburg 355 Häuser dem Feuer zum Opfer. Diese Gefahr führte schließlich zur Feuerverordnung der Städte. Diese sah neben einer Reihe von Vorsichtsmaßnahmen wie die Errichtung von Brandmauern (Schildmure) und Kontrollgänge städtischer Feuerbeschauer, auch die Vorgabe der „Verlegung“ brandträchtiger Tätigkeiten in Steinhäuser vor. Als Folge ergab sich eine gewisse Arbeitsverlagerung vom Bierbrauen im eigenen Haus zum Brauen, wie auch Backen in Anwesen die den Vorschriften entsprachen. „Stattdessen ging man bei der Bierherstellung in sogenannten Gemeinschafts-Backhäusern [!] nach, wo jeder nach einer festgelegten Reihenfolge brauen konnte“ 7.

Die frühe Neuzeit brachte ein allgemeines Aufblühen der Gesellschaft und des sozialen Umfelds. Genannt sei hier die Renaissance. Die durch Handel und Gewerbe aufstrebenden Städte verzeichneten ein stetes Wachstum an Bevölkerung. So brachte die Arbeitsteilung auch das Heranwachsen eines spezialisierten Braugewerbes. Es entstanden die ersten Brauhäuser. So verzeichnete Hamburg im Jahr 1370 rund 457 Brauereien. Im Norden Deutschlands wurde diese Entwicklung durch den Handelszusammenschluss der Hanse zusätzlich gefördert. Ein Drittel des Hamburger Exports in die nördlichen Hansestädte bestand aus Bier. Gleiches galt für die Hansestädte an der Ostsee wie Lübeck Rostock oder Wismar mit rund 200 Brauereien.

Streuhopfenanbau in Norddeutschland

Gebraut wurde dieses Bier mit Malz und Hopfen. Es war dadurch nicht nur schmackhafter, sondern haltbarer als das mit Kräutern oder Gewürzen hergestellte Gruit-Bier. Den Hopfen bezog man aus Anbau der zur damaligen Zeit als Streuhopfen über ganz Norddeutschland verbreitet war (vgl. Kultivierung). Es gab auch schon einen lokalen Hopfenhandel. Zeugnisse dafür sind Ortsbezeichnungen wie in Hamburg der Hopfenmarkt die Hopfenstraße in Bremerhaven oder die Hopfengarten Apotheke in Magdeburg. Auch brachten fahrende Hausierhändler ihren Hopfen zu den Braustätten. Eine Geschichte dazu ist von den „Hopfenfahrern von Isernhagen“ überliefert: „Die Leute von Isernhagen (nahe Hannover) bauten den Hopfen nicht selbst an, sondern brachten ihn in typischen zweirädrigen Karren von den Anbaugebieten Dannenberg […] Sie lagerten den Hopfen in typische Hopfen-Lager […] von Isernhagen fuhren die Hopfenhändler […] ins Alte Land [Anm.: Bei Hamburg] Hohlstein und Jütland […] Der Handel erreichte seinen Höhepunkt 1700 als 130 [Hopfenwagen] unterwegs waren.“ 8