16. bis 18. Jahrhundert

National - Marktpolitische Verordnungen in Bayern

Bevor wir uns mit den geopolitischen Ereignissen dieses Zeitraums befassen, müssen zwei marktpolitische Verordnungen behandelt werden. Sie beeinflussen maßgeblich unseren Themenbereich der Bier- und Hopfenhistorie. Es war das erste Hopfensiegel der Welt für das Anbaugebiet Spalt 1538 und das Bayrische Reinheitsgebot 1516.

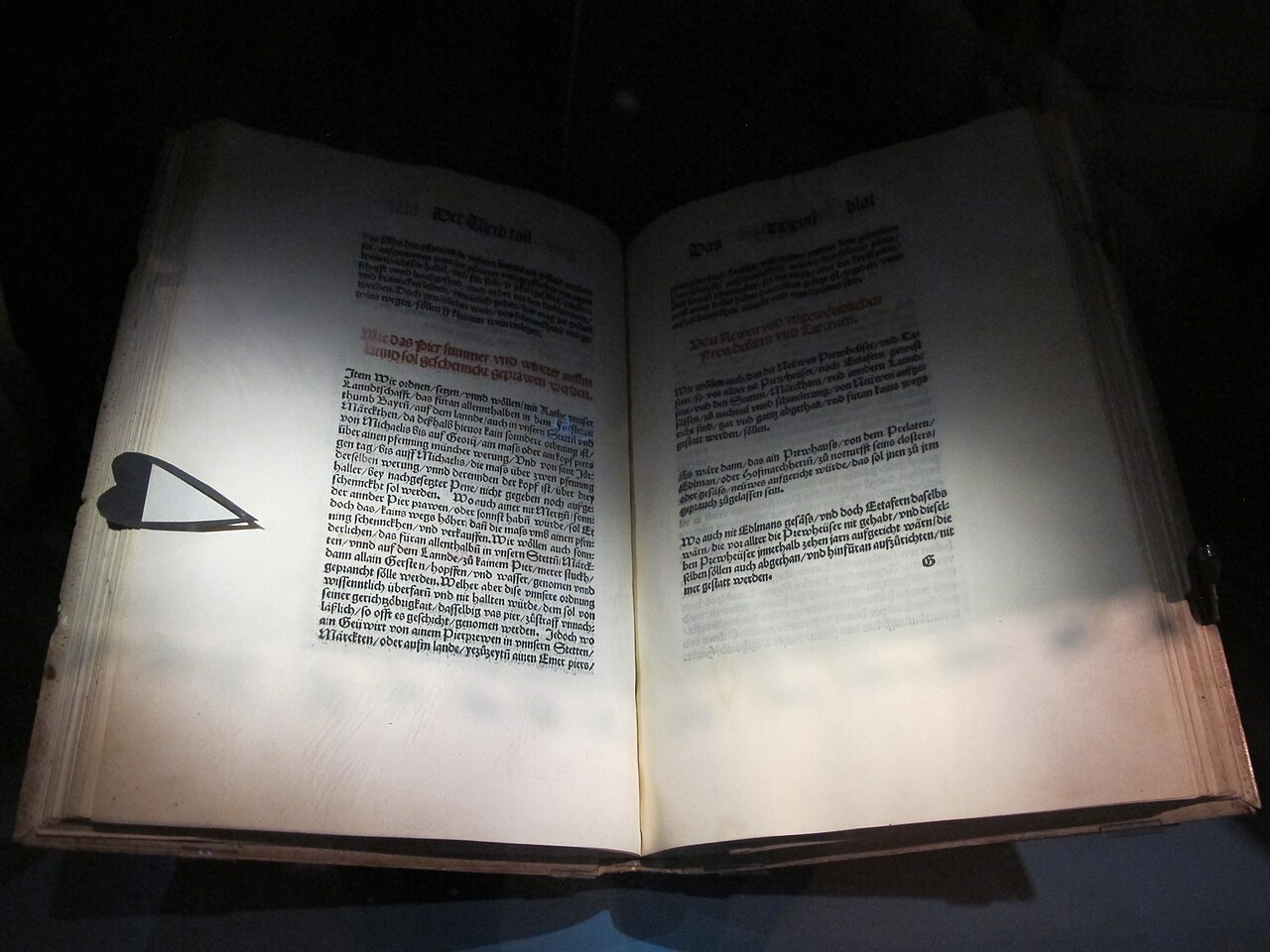

Das Bayrische Reinheitsgebot

"Ganz besonders wollen wir, daß forthin allenthalben in unseren Städten und Märkten und auf dem Lande zu keinem Bier mehr Stücke als allein Gersten, Hopfen und Wasser verwendet und gebraucht werden sollen.”1https://www.bayerisches-bier.de/bier-wissen/reinheitsgebot-geschichte-und-bedeutung/

Diese Verordnung wurde 1516 vom Bayrischen Herzog Wilhelm dem IV. erlassen. Doch warum kümmerte sich dieser um die Inhaltsstoffe des Bieres? Das Wohl und die Sorge um die Gesundheit der Bürger soll - offiziell - die Begründung gewesen sein. Doch gab es schon früher regionale Vorschriften und Erlässe zur 'Qualitätssicherung' und zu den vorgegebenen Rohstoffen - vor allem in den Städten mit ihrem aufstrebenden Braugewerbe.

So sollte eine im Jahr 1303 in Nürnberg erlassene Verordnung sicherstellen, dass nur Gerstenmalz zum Brauen verwendet werden durfte. Und schon im Jahr 1156 erließ Kaiser Friedrich I. (gen. Barbarossa) für die Stadt Augsburg das Stadtrecht. In dessen Rechtsverordnung sich der Paragraph "Justitia Civitatis Augustensis" befand; hier wurde erstmals die Bierqualität des Augsburger Bieres festgelegt. Das Augsburger Reinheitsgebot könnte somit das erste Gebot der deutschen Biergeschichte sein2vgl. https://www.augsburger-land.de/augsburger-land/regionale-produkte/brauereien.

Gerste war schon bei den frühen Völkern und auch im Mittelalter ein bevorzugtes Getreide für die Bierherstellung. Bis ins späte 15. Jahrhundert wurde in Bayern untergärig gebraut und es "gelangte erst um 1480 die Technik der obergärigen Bierherstellung aus Böhmen nach Bayern"3https://www.bayerisches-bier.de/bier-wissen/geschichte-des-weissbieres/. Dank günstiger klimatischer Bedingungen wird in Böhmen bevorzugt Weizen als Getreide angebaut. "Weizenanbau ist in der Tschechischen Republik ein wichtiges Agrarprodukt"

Das mit Weizen gebraute Bier (obergärig) hatte für den Brauer den Vorteil, dass es auch in den Sommermonaten - wo der Absatz an Bier besonders hoch war - hergestellt werden konnte. Weizen war aber zur Brotherstellung und damit zur Sicherstellung der Ernährung der Bevölkerung wichtig. Die Beschränkung des Reinheitsgebotes auf die Verwendung von Gerste fußte also "nicht aus Zweifeln an der 'Reinheit' des Weizens, sondern zur Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit dem wertvollen Brotgetreide Weizen und letztlich aus handfestem ökonomischem Eigeninteresse."4https://www.bayerisches-bier.de/bier-wissen/geschichte-des-weissbieres/ Allerdings verlieh Herzog Wilhelm IV. den Freiherren von Degenberg (ein Adelsgeschlecht im Bayrischen Wald) das Privileg Weizen-Bier zu brauen. Jedoch schien das Reinheitsgebot bzw. das Brauen mit Weizen nicht überall im damaligen Bayern befolgt worden zu sein. So verbot Herzog Albrecht V., Sohn Wilhelms IV. 1567 das Brauen von "Weißem Bier", sprich Weizenbier, in ganz Bayern. Denn das Brauen von Weizen sei „betrügerisches Brauen“ und das Getränk zudem ein "unnützes Getränk [...], das weder führe noch nähre, noch Kraft und Macht gäbe, sondern nur zum Trinken anreize5https://www.bayerisches-bier.de/bier-wissen/geschichte-des-weissbieres/. Wenigstens an dieser Stelle - der Bewertung des Weizen-Bieres - ist ein Ansatz zur Begründung des Wohls um die Gesundheit der Bevölkerung erkennbar.

Die bayrischen Wittelsbacher, als herrschendes Adelsgeschlecht, erkannten aber bald, dass sich aus der Beliebtheit des Weißbieres und der brautechnischen Vorteile eine willkommene Einnahmequelle für das Fürstenhaus erschloß. Sie entzogen den beiden Geschlechtern, nämlich den „Degenbergern“ und „Schwarzenbergern“, denen sie das alleinige Weizenbrauprivileg 1548 und 1586 verliehen hatten, dieses Sonderrecht. „Um konkurrenzlos Weizenbier brauen zu können, sorgte [...] [Herzog Maximilian I.] dafür, dass das [bayernweite] Verbot von 1567 [...] nicht aufgehoben wurde."6https://www.bayerisches-bier.de/bier-wissen/geschichte-des-weissbieres/. Überall im Land entstanden kurfürstliche Brauhäuser, in denen Weizenbier - natürlich gegen eine entsprechende Abgabe - gebraut wurde. Das Weißbier-Monopol war somit eine sichere Einnahmequelle für die bayrischen Herzöge.

Das Siegel für Hopfen aus dem Spalter-Anbaugebiet

Wenn man die Bezeichnung „Anbaugebiet“ so definiert, dass auf der landwirtschaftlichen Fläche die Produktion einer Feldfrucht vorherrscht, so gab es im ausgehenden Mittelalter / frühe Neuzeit im mitteleuropäischen Raum nur drei überregional schon bedeutende Hopfenanbaugebiete: Böhmen um die Stadt Saaz (Zatec) - heute Tschechien -, Hersbruck und Spalt nahe Nürnberg. Allerdings war Hopfenanbau als Streukultur über das oben beschriebene Gebiet verbreitet, auch im heutigen Mittel- und Norddeutschland.

Der Spalter - wie auch der böhmische - Hopfen gelten als ‚feinste‘ Aromahopfen. Sie waren schon zu Beginn des Hopfenhandels ein begehrtes Gut. So wird von Aufkäufern aus Schwabach (nahe Nürnberg) berichtet, „die in den Gärten um große Summen viel Hopfen kauften“13Großer Hopfen Atlas, S. 115.

Die Nachfrage nach Spalter Hopfen war größer als das Gebiet liefern konnte. So gab es immer wieder Hopfenhändler, die Hopfen aus anderen Gebieten als „Spalter“ verkauften. So berichtet ein Besucher Neutomischels in Posen (heute Poznan, Polen): „man habe ihm dort gesagt, daß [!] böhmische und bayrische Händler mit besonders gekennzeichneten, mit Plomben versehenen Säcken kämen, dort den erkauften Hopfen packen und als bayrischen oder böhmischen Hopfen in den Handel brächten“14Braungart, S. 24.

“Zur Sicherung der Erzeugnisse, verlieh der Fürstbischof von Eichstätt […] im Jahr 1588 der Stadt Spalt ein eigenes Hopfensiegel“15Großer Hopfenatlas, S. 116. Die Siegelung bot allerdings nur einen bedingten Herkunftsschutz: „daß [!] manche Händler die Siegel nachmachten, sei bekannt“16Braungart, S. 28. Erst das „Gesetz über die Herkunftsbezeichnung des Hopfens“ vom 09.12.1929 gewährte eine Sicherheit über die Herkunft des Hopfens mit „Kennzeichen auf der Umhüllung […] Siegelung und Plombierung sowie der Ausstellung einer Begleiturkunde“17Kohlmann, Kastner, Kamm, S. 175 f.. Die Hopfenwirtschaft bezeichnet das HHG (Hopfen-Herkunfts-Gesetz) als ‚Grundgesetz‘ der Hopfenwirtschaft.

Es dauerte lange, bis andere Anbaugebiete der Spalter Siegelung folgten. In der sich später zum weltgrößten Gebiet entwickelnden Hallertau waren dies 1834 Wolnzach, 1845 Au und 1847 Mainburg. Die anderen Siegelbezirke folgten in den weiteren Jahren. Es sind heute in der Hallertau - eingeschlossen das Hersbrucker Gebiet - 15 Siegelbezirke.18vgl. Großer Hopfenatlas, S. 92 ff.

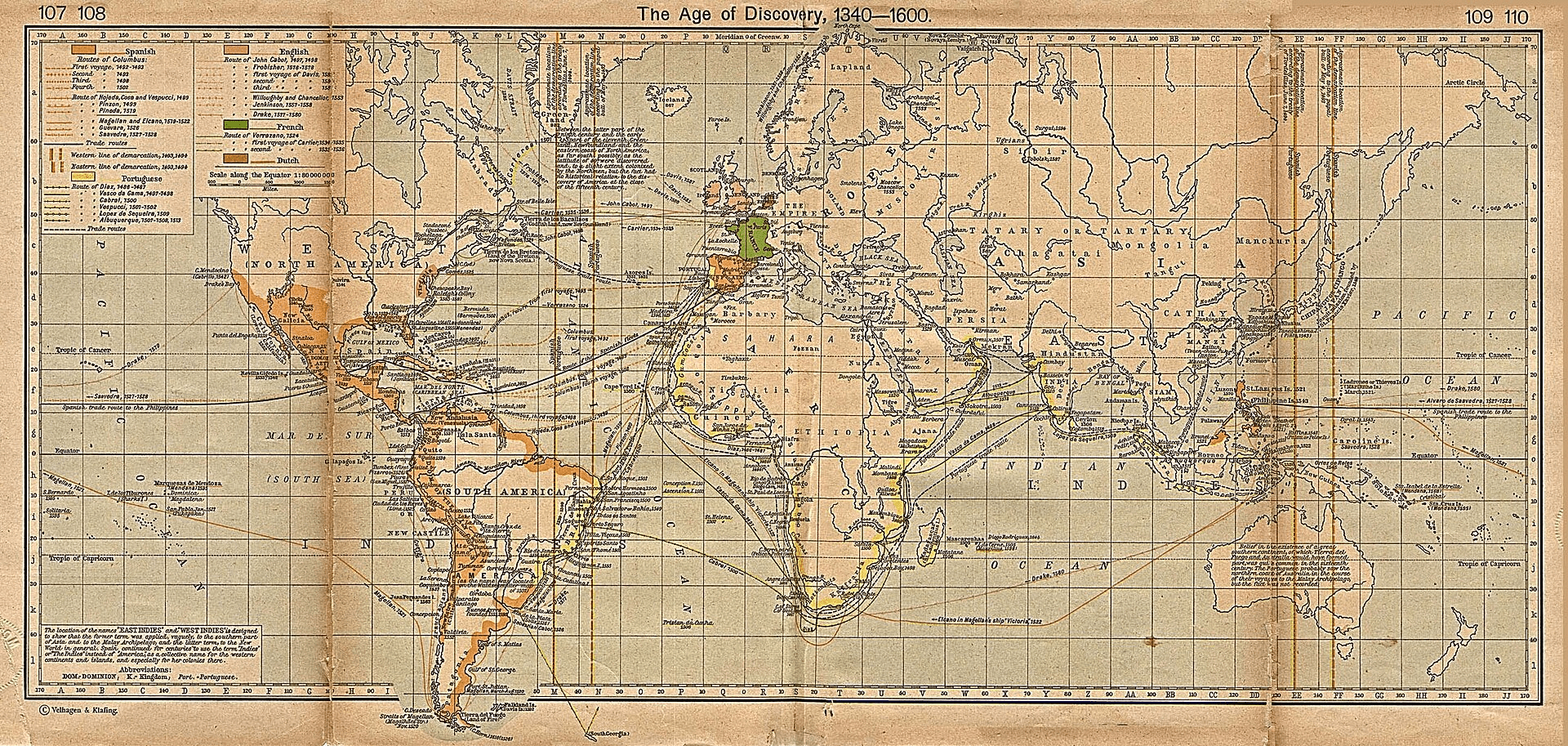

International - Zeitalter der „Entdeckungen“ - ab dem späten 15. Jahrhundert

Begriff „Entdeckungen“ und „Eroberungen“

Der für die Erkundungen und Eroberungen des 15. bis 18. Jhd. gebrauchte Begriff „Entdeckungen“ verleitet zu der Annahme, dass etwas ‚Neues‘, ‚Unbekanntes‘ gefunden wurde, da eine Entdeckung „im Allgemeinen das Finden von etwas Unbekanntem [bezeichnet], was schon vorher existiert hat, und bildet damit den Gegenbegriff zur Erfindung, bei welcher etwas Neues geschaffen wird.“19https://postkoloniales-woerterbuch.uni-koeln.de/index.php?n=Main.Entdeckung Die Bedeutung ist jedoch Kontext-abhängig, so beschreiben Entdeckungen „[i]m geographischen Sinn […] den ersten Kontakt mit einem den Entdeckenden zuvor unbekannten Teil der Welt“20https://postkoloniales-woerterbuch.uni-koeln.de/index.php?n=Main.Entdeckung. Für die uns anschließende Betrachtung der Entdeckungen der Neuzeit (15. bis 18. Jhd.) muss dahingehend eher der „herrschaftliche[ ] und koloniale[ ] Kontext, der mit der Entdeckung durch Europäer begründet wurde.“21https://postkoloniales-woerterbuch.uni-koeln.de/index.php?n=Main.Entdeckung angenommen werden.

Ziele und Folgen der Entdeckungen

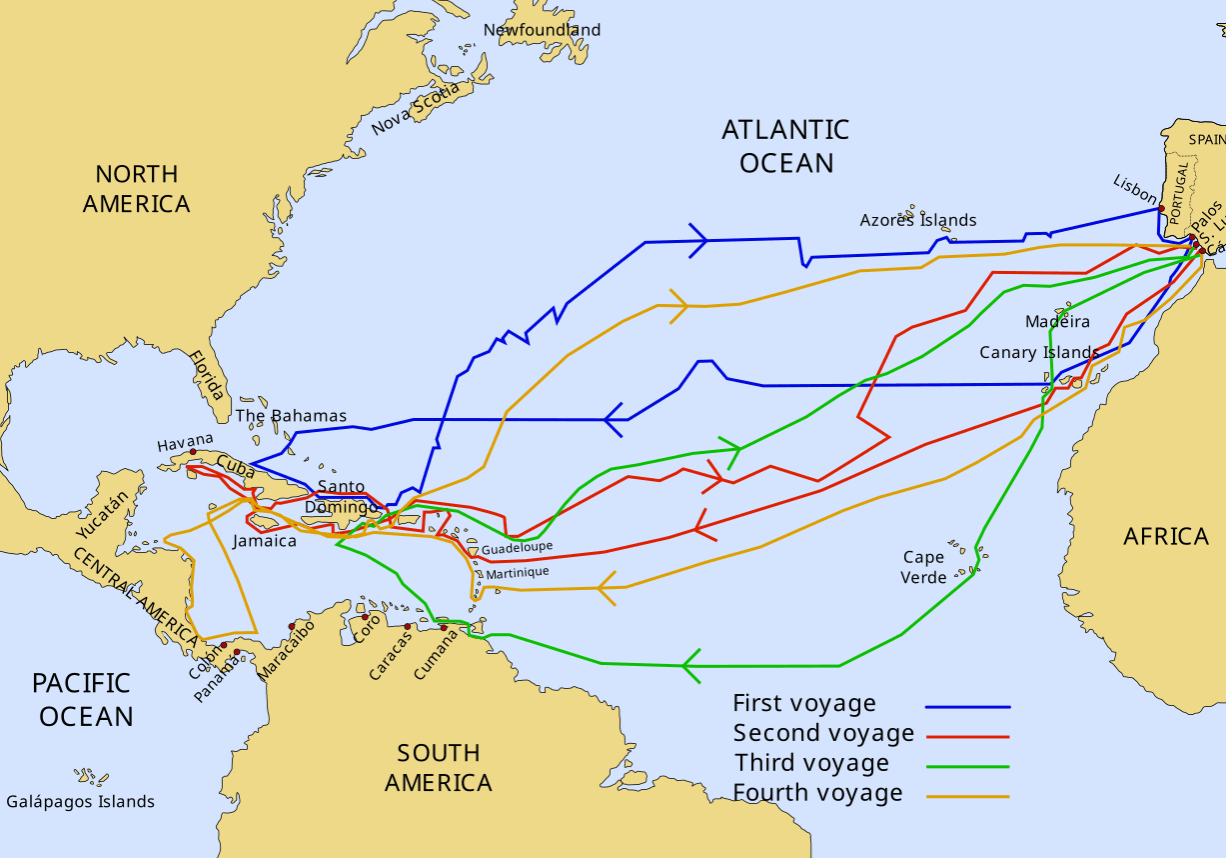

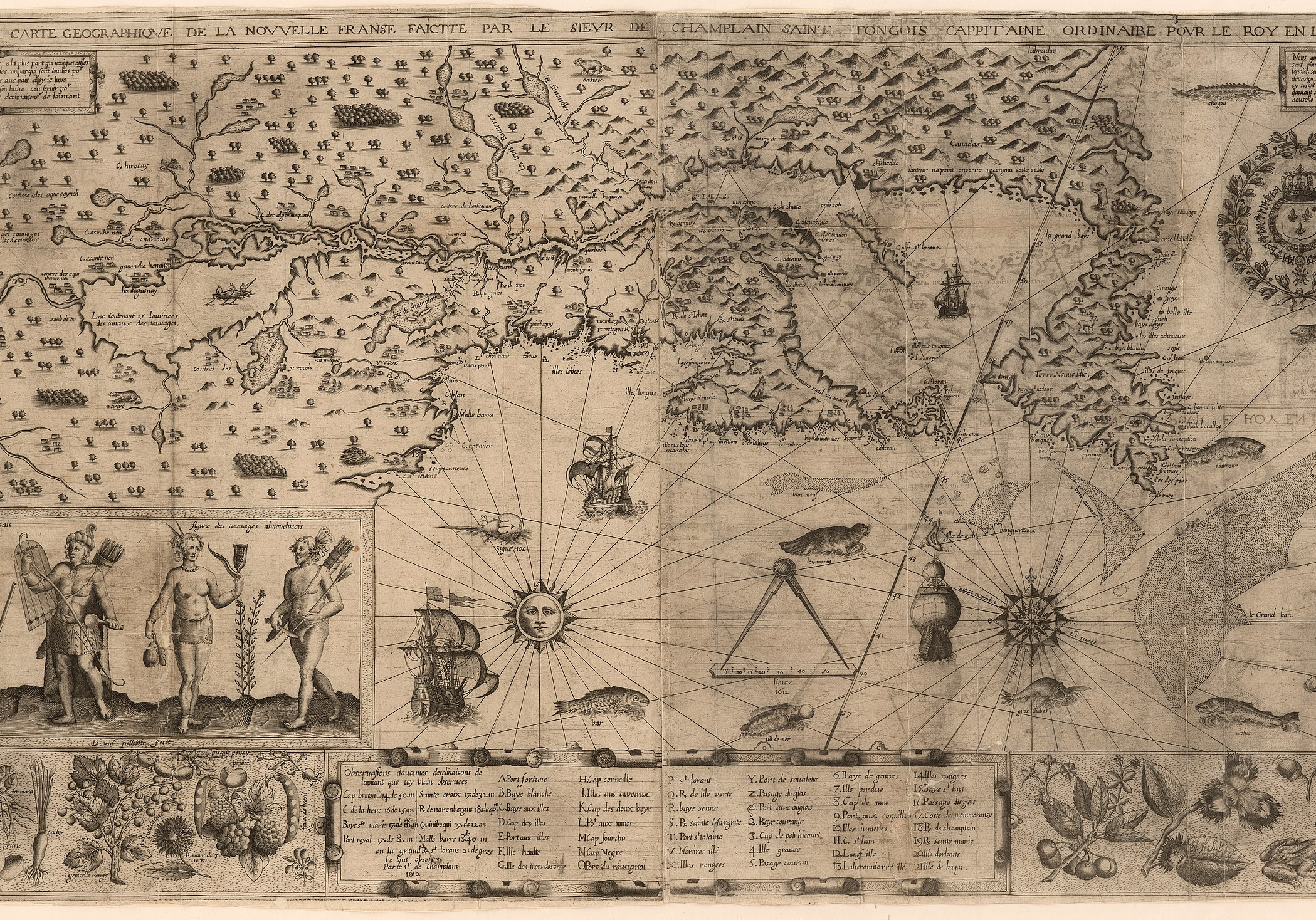

Das Suchen nach einem Seeweg zu den "Gewürzinseln" Südostasiens war das vorgegebene Ziel der Seefahrten ab dem Ende des 15. Jhd. Man wollte den teuren Landweg mit den Zwischenhändlern - Araber, Osmanen, Venezianern und Genuesen - ausschalten und die begehrten Gewürze selbst gewinnbringend vermarkten.

Dabei beschritten die Portugiesen den Weg nach Osten um Afrika über den Indischen Ozean. Auf den Routen dorthin gründeten sie Handelsposten und schützende Forts zur Sicherung. Kolumbus sollte für die Spanier den Seeweg zu den Gewürzinseln nach Westen erkunden. Aber anstelle eines gewinnbringenden Gewürzhandels erbeutete die spanische Krone die wertvolleren Erz- und Goldvorräte Süd- und Mittelamerikas.

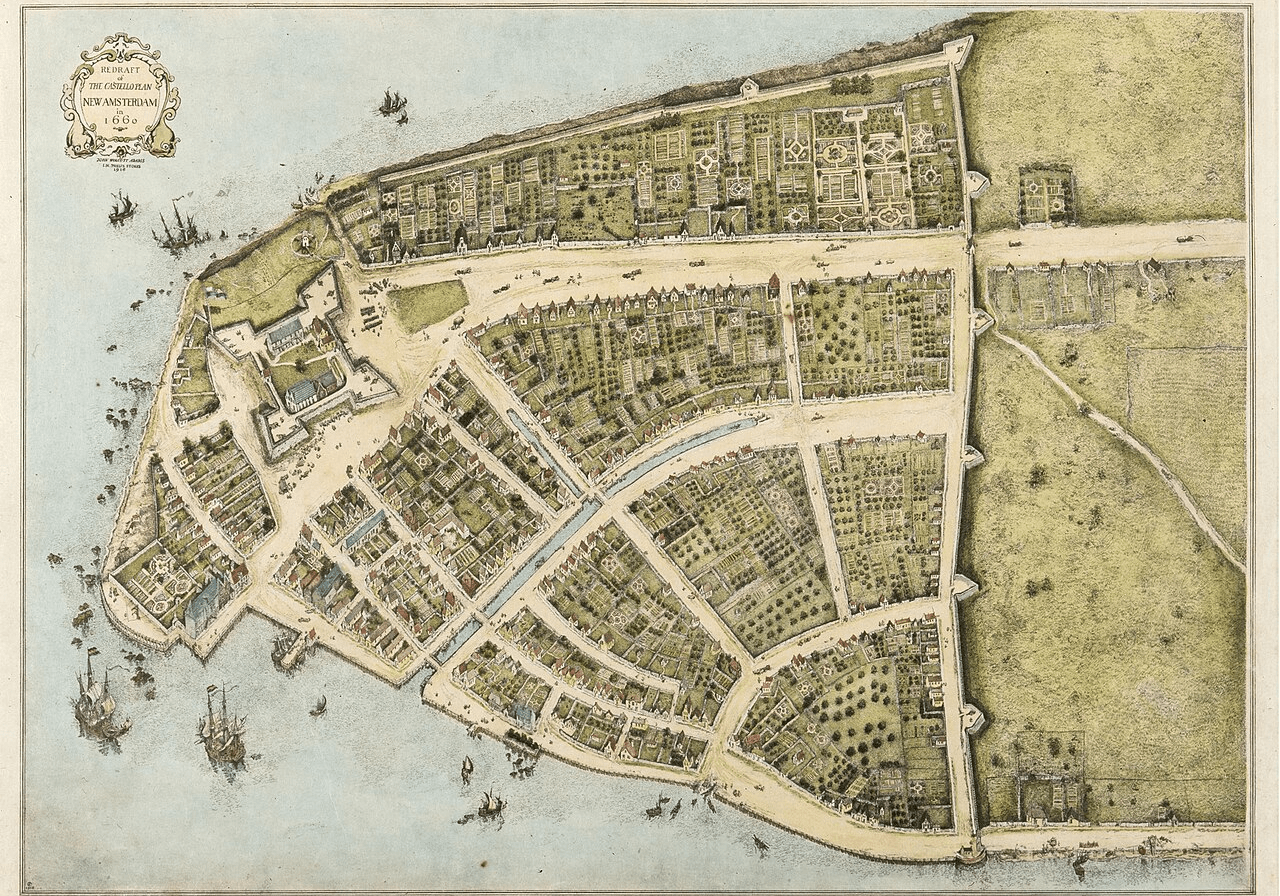

Sowohl die Seefahrer mit ihren eingerichteten Versorgungsstationen auf dem Seeweg, wie auch die niedergelassenen Händler (bspw. „Britische-Ostindien-Kompanie“)22https://www.worldhistory.org/trans/de/1-20958/englische-ostindien-kompanie/ und die Siedler wollten auf ihr gewohntes Getränk ‚Bier‘ nicht verzichten. Der Transport aus der ‚Heimat‘ war allerdings zu teuer. Schließlich transportierte man ja Wasser ‚über Wasser‘ und auch der Lagerraum war auf den Schiffen knapp, angesichts der Vielzahl an Seeleuten und Soldaten. Zudem stand die Haltbarkeit des Bieres einer Lagerung entgegen. Der Bierdurst führt also dazu, dass man am Ort der Ansiedelungen Bier braute: Wasser, Getreide und Hefe waren ja zum Brotbacken vorhanden. „Our Netherlanders can brew as good beer here (New Amsterdam) [- heute New York] as in our fatherland“23Großer Hopfenatlas, S. 126.

Problematisch war der Einsatz von Hopfen, wenn man auf die Zugaben von Kräutern oder anderes verzichten wollte. So bezog man den Hopfen vom ‚Mutterland‘ bzw. über die Handels-Kompanien: „hops were shipped regularly from their mothercountry“24Großer Hopfenatlas, S. 126.. Wo es die Standortbedingungen zuließen, kultivierte man aber auch bald eigenen Hopfen. Dies galt insbesondere für die „Neuengland-Staaten“. „1648 sollen erste englische Hopfenfechser mit der sog. ‚Endirot-Expedition‘ zur Massachusetts-Bay gelangt sein“25Großer Hopfenatlas, S. 127.

Eine detaillierte Darstellung zur Hopfenkultivierung weltweit ist im Kapitel Welthopfenanbau nachzulesen.

Übersicht der wichtigsten Kriege im 16. - 18. Jhd.

-

1504 - 1505 n. Chr.

Landshuter Erbfolge-Krieg

Oder auch "bairisch-pfälzischer Erbfolgekrieg" genannt, führte zur Wiedervereinigung der bayerischen Teilherzogtümer. Es musste eine neue Landesverordnung gefunden werden. Im Zuge dessen entstand auch das Bayrische Reinheitsgebot (siehe oben).

-

1568 - 1648 n. Chr.

Achtzigjähriger Krieg

Die sieben Vereinigten Provinzen (heutige Niederlande) erkämpften ihre Unabhängigkeit von den spanischen Habsburgern. Sie sollten im zeitlichen Verlauf - insbesondere der Kolonialisierung Südost-Asiens eine bedeutende Rolle spielen.

-

1618 - 1648 n. Chr.

Dreißigjähriger Krieg ...

... spielt bei der späteren Betrachtung der Bier- und Hopfenwirtschaft eine "verheerende" Rolle.

-

1689 - 1697 n. Chr.

Pfälzer Erbfolge-Krieg ...

... ist in dieser Abhandlung vor allem als "Kaperkrieg" zwischen Frankreich und als Gegner die "Große Allianz" (England, Niederlande, Spanien, Heiliges Römisches Reich Dt. Nation) von Bedeutung.

-

1701 - 1714 n. Chr.

Spanischer Erbfolge-Krieg ...

... war eine weitgehend auf Europa beschränkte Auseinandersetzung zwischen den Geschlechtern Habsburg und Bourbon (letztere französisch).

-

1756 - 1763 n. Chr.

Siebenjähriger Krieg ...

Von Historikern wird dieser Krieg auch als 'erster Weltkrieg' bezeichnet. Es kämpften alle europäischen Großmächte; die Kriegsgeschehnisse bezogen auch die Kolonien in Nordamerika, Indien und Afrika mit ein. Wesentliche 'Teilnehmer' waren: England, Preußen gegen Habsburg mit dem Heiligen Römischen Reich, Frankreich, Russland und Spanien.

Für Frankreich bedeutete das Ende des verlorenen Krieges den Verlust der nahezu gesamten nordamerikanischen Kolonien (festgeschrieben im Pariser Friedensabkommen von 1763).

Bierbrauen und Hopfenanbau in den neuen Kolonien

Der Dreißigjährige Krieg

Ein lokaler Konflikt zwischen den böhmischen Hussiten und der kaiserlich-katholischen Habsburger Regentschaft weitete sich zu einem der verheerendsten Kriege in Deutschland aus, Die Einmischung randregionaler Mächte Frankreich, Dänemark und Schweden führte letztlich dazu, dass Zerstörung, Hungernöte und Seuchen weite Landstriche - vornehmlich in Mittel- und Norddeutschland - für Jahrzehnte in ihren sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Strukturen zerstört waren.

Wie sich die Folgen dieses Krieges auf die Brauwirtschaft und auf die Hopfenkultur insbesondere in Mittel- und Norddeutschland auswirkte, wird im folgenden Kapitel geschildert.

Aufgabe des Mittel- und Norddeutschen Hopfenanbaus

Die Brauindustrie Mittel- und Norddeutschland hatte schon vor Kriegsbeginn unter dem Niedergang der Hanse zu leiden. Durch die Kriegsereignisse wurden durch die Zerstörung (vor allem der Städte) die Brauwirtschaft weitgehend stillgelegt.

Dem in Mittel- und Norddeutschland verbreitete Hopfen-Streuanbau waren damit die Absatzmärkte verloren gegangen. Zudem wurden die Hopfengärten durch die fortwährenden Kriegszüge zerstört. Nach Beendigung des Krieges wurde die Spezialkultur "Hopfenbau" nicht wieder aufgenommen. Die Versorgung der Bevölkerung mit Grundnahrungsmitteln wie der Anbau von Getreide, Rüben oder Kartoffeln hatte den absoluten Vorrang. Zudem brachten die Böden vor allem in den Lößzonen einen guten Ertrag mit weniger Aufwand als der arbeitsintensivere Hopfenbau. Vor allem Mitteldeutschland wurde dann im 19. Jahrhundert mit der stetig wachsenden Bevölkerung Deutschlands zu einer wichtigen Agar-Region.

Der Hopfenbau hat sich in Mitteldeutschland als Sonderkultur in wenigen Gegenden mit besonders günstigen Klimabedingen wie in den Weinbaugebieten der Elbe oder Saale erhalten. In den Weltanbaustatistiken für Hopfenbau wird dieses Gebiet unter "Elbe-Saale" aufgeführt.

Aufgabe des Weinanbaus in Süddeutschland

Wein war neben Bier im Mittelalter ein wichtiger, vor allem gesundes Getränk. Wo es die Klimabedingungen - auch an Grenzwerten - ermöglichten, wurde Wein angebaut, so bspw. im nördlichen Oberbayern am Freisinger Domberg oder bei Landshut. In Mittelfranken gab es Weinberge am Erlanger Rathsberg oder in Nürnberg am Plattners- und Rechenberg.

Straßen oder persönliche Namen weisen bis heute noch auf die frühere Weinkultur hin: "Am Weinberg", "Abstwind" oder "Weingärtner".

Die Zerstörung der Weinberge durch die durchziehenden Söldner vernichtete auch diese landwirtschaftliche Sonderkultur, vor allem die oft jahrzehntealten Weinstöcke, die vermutlich als Brennholz verwendet wurden. Nach Kriegsende lohnte sich ein Aufleben der Weinkulturen vor allem in dem klimatischen Grenzgebieten nicht mehr, zumal neue Weinstöcke erst nach fünft bis sieben Jahren vollen Ertrag brachten.

Nach der Erholung von den Kriegsschäden übernahm dann das Bier den Weinkonsum. Für den gesteigerten Hopfenbedarf boten sich genügend Flächen an und es entstand ein intensiver Streuhopfenanbau. Wo immer es wieder klimatisch möglich war, wurde bevorzugt in der Nähe der Brauereien Hopfen angebaut. Der Weinanbau konnte sich nur in klimatisch besonders bevorzugten Gebieten wie in Unterfranken und im heutigen Baden-Württemberg wieder etablieren.

Die Brauereistruktur im Zeitalter des Absolutismus

Von Frankreich ausgehend, verbreitete sich der Absolutismus in ganz Europa. Neben den weltlichen und geistlichen Brauhäusern - städtische Brauereien, Braustätten des höheren Adels (Hofbrauhäuser und Klosterbrauereien) - die oft schon seit dem Mittelalter bestanden, war nun auch der Niedere Adel bestrebt, seine Einnahmequellen zu verbessern.

"[So betrieb der] Niedere Adel eigene Braustätten [...] im 16. und 17. Jahrhundert auch in die absolutistische Zeit hinein wirkend [war] eine beträchtliche Anzahl von Brauereien in adeliger Hand"26Historisches Lexikon vom Bier.

Die Brauereien auf den Schlössern und Rittergütern dienten einmal zur Versorgung des Hofstaates, aber auch der Versorgung der Bevölkerung und war oft Teil der Verfügung über die Grundherrschaft. So bestand in manchen Grundherrschaften die Pflicht, das Bier von der Brauerei des Grundherren zu kaufen.

Die Rohstoffe für die Bierherstellung wie Feuerholz und Getreide stammten meist vom eigenen Grundbesitz. Hopfen zur Eigenversorgung wurde dort angebaut, wo dies möglich war oder man bezog den Hopfen über Hausierhändler. Als Beispiel einer Selbstversorgung sei genannt, dass für die Münchner Hofbrauhäuser ein Hopfengarten im Hofgarten der Alten Residenz angelegt war.